伝統を、日々、新しく。

長崎 そのぎ茶ができるまで

いくつもの工程を経て、仕上げられるお茶。

そこには、熟練者たちが五感を

研ぎ澄まし、茶葉と向き合う姿があります。

摘採(茶摘み)

こだわりの有機肥料を施したふかふかの土で育てられた茶樹。

春になると溢れるほどの生命力で一斉に新芽をつけます。

旨みたっぷりの新芽の摘採は、4月中旬から5月にかけて。

新茶シーズンの到来です。

荒茶の製造

摘採した生葉は、茶園そばの荒茶工場に運ばれ、

できるだけ早く熱処理(蒸す)をし、

「揉み」を繰り返して乾燥させます。

茶葉の「味・香味・水色」を決める大切な工程です。

仕上げ加工

荒茶は別の工場に移され、ふるい分けをして、形を整えます。

そして、火を入れて、さらに香りや味を引き出します。

作業は、感覚を研ぎ澄まして行われ、よりよいお茶へと仕上げられます。

五感を研ぎ澄まし作り上げる、

ふくよかな味と香り。

長崎 そのぎ茶が育つ環境

お茶の栽培に最適な気候風土が育んだ

唯一無二の味わい。

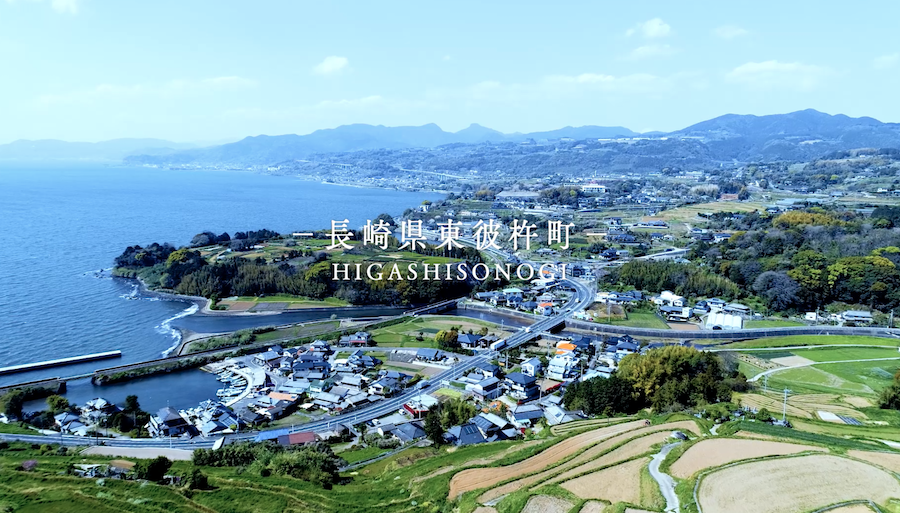

波静かな大村湾に面し、のどかな農山村の風景が広がる東彼杵町。

茶畑は、爽やかな潮風が吹き抜ける山あいの斜面地にあります。

昼夜の寒暖の差が大きく、春に朝霧が立ち込める環境と、

多良山系からの豊かな水が、上質の茶葉を育み、唯一無二の味わいを生み出しています。

大村湾の潮風、陽光が育んだ

珠玉のうま味と香り。

どうぞ、ご賞味ください。

長崎 そのぎ茶は、古くからの茶処である長崎県東彼杵町という小さなまちで栽培しています。

紺碧の大村湾を一望する山の斜面や台地に広がる茶畑は、

心なごむ農山村の風景として、美味しいお茶とともに多くの人々を魅了しています。

恵まれた自然環境のもとで日々の作業にいそしむ地元の茶農家は、後継者である若手が充実。

実直に茶づくりと向き合う先代たちの背中を見て育った彼らは、

蒸し製玉緑茶の伝統を継承しながら、時代に応じた新しいものを取り入れ、

長崎 そのぎ茶の未来を切り開く原動力になっています。

長崎 そのぎ茶は、「蒸し製玉緑茶」

「勾玉のようなカーブを描く茶葉は、グリッとした形から

「グリ茶」とも呼ばれています。

お湯を注ぐと、

心を癒す爽やかな香りが立ち上がります。

;

;

受賞者・伝統の継承

茶畑の風景が浮かぶ、味わいを求めて。

「長崎 そのぎ茶は小さな産地で、あまり知られていません。

全国茶品評会は多くの人に知っていただくチャンス。

今回も地元が一丸となって頑張りました」。

結果、中山さんは蒸し製玉緑茶の部において農林水産大臣賞を受賞。

長崎 そのぎ茶としては団体賞も日本一となり、3年連続での日本一W受賞となった。

家族が営む茶園に就農して16年。

下積みを経て、今では全面的に茶園を引き継いだが、

「茶づくりは1年に1回きり。

10年やっても10回の経験しかない。

私は、まだひよっこです」。

近隣の同世代の茶農家と、情報を交換してよりよい茶づくりに励む。

目指すのは、人の心を引くお茶。

「飲むと、茶畑の風景が思い浮かぶ、そんなお茶をつくりたいですね」。

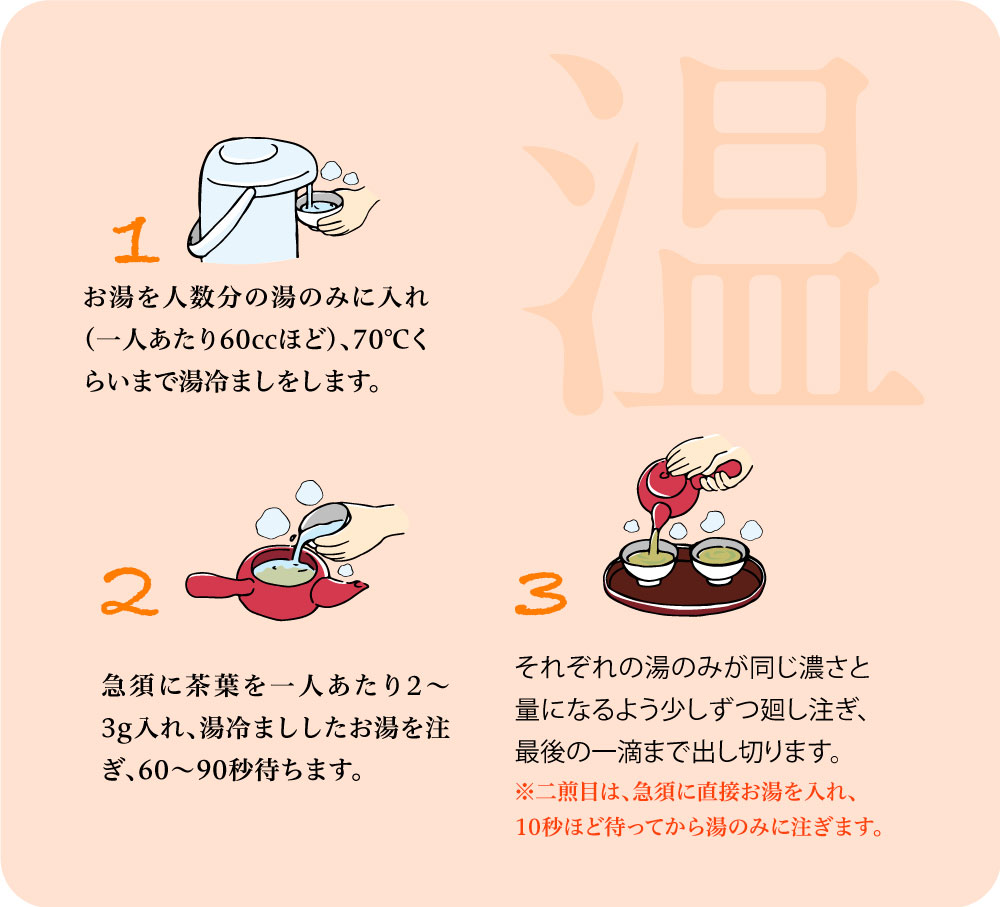

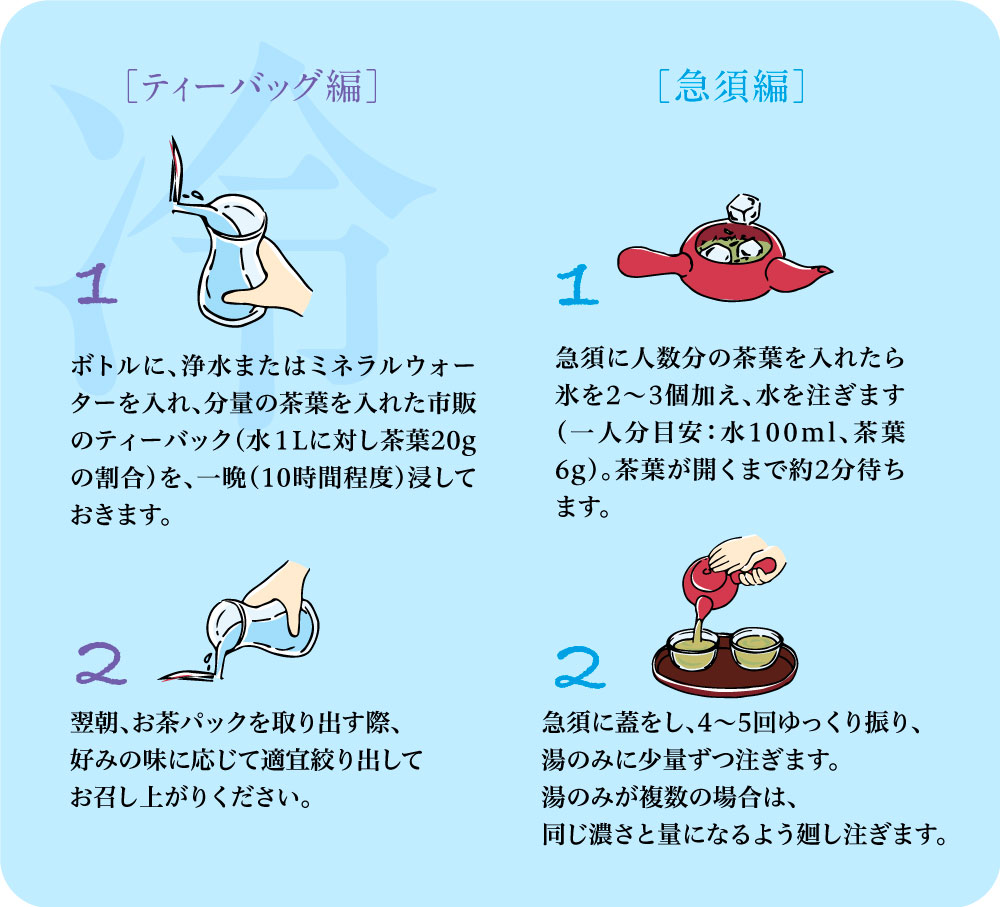

おいしいお茶の入れ方

ちょっとした淹れ方のコツを知るだけで、お茶はグンとおいしくなるもの。

茶葉の香りや旨味を上手に引き出して、お召し上がりください。

長崎 そのぎ茶の歴史

長崎 そのぎ茶は、海外交流で彩られた歴史風土をもつ長崎県のお茶。

日本茶の重要な歴史がこの地には刻まれています。

日本茶と長崎

現在の日本茶の栽培は鎌倉時代初期の1191年、栄西禅師が修行先の中国(宗)から茶の種子を携えて長崎県平戸島に帰着、禅道場「富春庵」の畑にその種子を播いたのがはじまりです。

江戸時代初期の1654年には、中国(明)から長崎に渡った隠元禅師が、釜炒り茶の製法を伝承。

これを機にお茶が庶民の飲み物として普及しはじめました。

また、長崎・出島のオランダ商館医師で博物学的研究を行ったケンペル、ツュンベリー、シーボルトは、それぞれ日本茶に関心を寄せ、ヨーロッパで紹介しています。

幕末には、長崎の女貿易商の大浦慶が、イギリス、アメリカ、アラビアの3ケ国に日本茶を輸出。

近代日本茶輸出の先駆けとなりました。